Nature子刊:王帆/常凌乾/钟晓兰团队开发超分辨光子力显微镜,实现单分子超微生物力学检测

来源:生物世界

编辑丨王多鱼

编辑丨王多鱼排版丨水成文

激光发明之后,1970年美国贝尔实验室科学家Arthur Ashkin 首次在实验上实现了光镊对微球的捕获,标志着光镊技术的诞生,打开了微观颗粒光操控的大门,因此被授予2018年诺贝尔物理学奖。

光镊技术由于具有无接触、低损伤的特点,该技术在生命科学、物理学领域有广泛的应用。基于此,其力学探测精度以及测量的维度等指标在进行更为精密的测量种尤为重要,例如探测分子间、纳米级结构间的作用力等。目前处于领先地位的是德国Lohmüller课题组,最高测力精度可以达到2.4fN,但并未能成功实现三维力学测量。

近日,北京航空航天大学物理学院王帆团队、钟晓岚团队、生物与医学工程学院常凌乾团队合作,在 Nature 子刊 Nature Photonics 上发表了题为:Sub-femtonewton force sensing in solutionby super-resolved photonic force microscopy 的研究论文。

该研究通过将离子共振纳米探针、光学三维超分辨定位法与机器学习相结合,开发了超分辨光子力显微镜,并首次实现了水溶液中纳米热力学极限的亚飞牛灵敏度力学操控和传感。

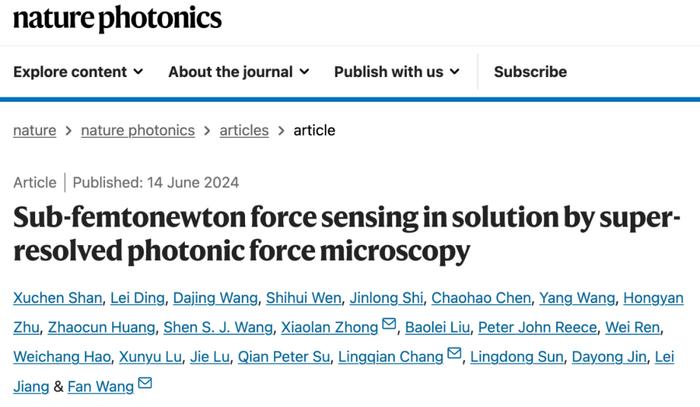

研究团队首先通过理论分析,发现低势阱刚度、高定位精度与多定位数据可以提升测力精度。径向平面的定位通过荧光质心的概率分布中心得到。此外,引入了超分辨率成像中柱透镜的定位方法得到了更多的轴向信息,使得z方向精确定位过程可以经过神经网络训练得到(图1),补齐了三维测力的最后一块拼图。

图1. 三维定实现原理

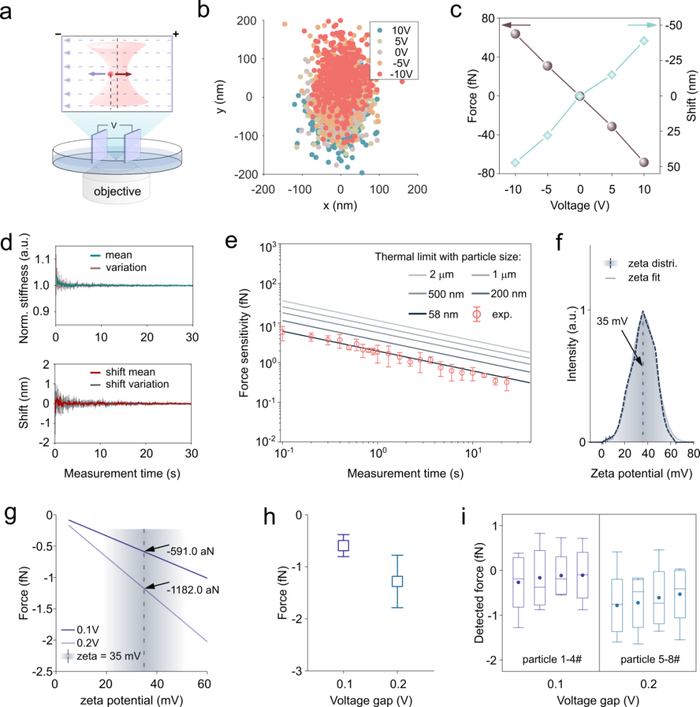

研究团队利用这种高精度定位方法研究了电场中上转换纳米粒子的弱电场力检测(图2)。实验上,测量到了在0.1V和0.2V平行板静电场作用下,具有35mV表面电位的纳米粒子所受平均电场力分别为591 aN与1182 aN,最小检测到的电场力为108.2 aN。这是水溶液中光子力显微镜首次突破飞牛级别的测力精度。

图2. 在均匀电场中测量被捕获单个纳米粒子的电场力的示意图

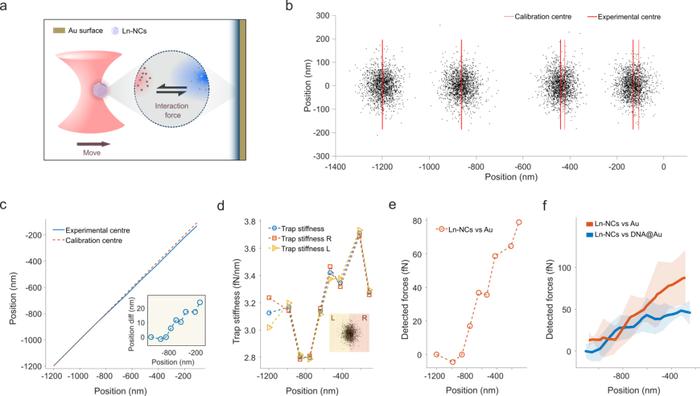

图2. 在均匀电场中测量被捕获单个纳米粒子的电场力的示意图研究团队在此研究基础上,进一步研究了单纳米颗粒对金膜的相互作用力。在研究中发现,当光镊操控纳米粒子靠近金膜的过程中会受到反方向的阻力(图3),这一微小的推力会随着纳米粒子的靠近而增强,这一作用力应该是激光散射造成的。此外,使用DNA修饰金膜之后,纳米粒子所受的平均反向推力从80飞牛降低到约40飞牛。

图3. 纳米颗粒Ln-NCs与金表面之间(电中性)的平均检测力,以及Ln-NCs与DNA修饰后的金表面(负电性)之间的检测力。

总的来说,该实验表明在水溶液中纳米颗粒与DNA分子是具长程作用力的。该技术为探究生理环境中生物分子的长程相互作用提供了有效的工具。后续将使用该技术进行DNA链相互作用、以及CRISPR与DNA分子相互作用的力学研究。

论文的第一作者为北京航空航天大学单旭晨助理教授、皇家墨尔本理工大学丁磊博士、北京航空航天大学博士生王大境。

王帆教授博士毕业于澳大利亚新南威尔士大学,从事纳米光子学与生物光子学研究。于2022年全职回到北航物理学院,建立纳米光子学课题组。王帆教授共发表SCI 文章90余篇,含Nature以及子刊13篇, 通讯/共通讯文章含Nature Photonics、Nature Nanotechnology、Light: Science & Applications、Nature Communication、Advanced Materials 等。论文总被引超过4796次,H-index=33

王帆课题组诚邀有光子学背景的青年才俊通过海外优青和北航海外人才计划加盟课题组。诚招光子学背景的优秀博士后、博士和硕士。更具体的信息请联系fanwang@buaa.edu.cn

常凌乾,北京航空航天大学生物与医学工程学院教授。博士毕业于美国俄亥俄州立大学,曾于美国北德州大学任助理教授。从事纳米医疗芯片研究(纳米电穿孔技术、细胞诊疗)。已发表100余篇SCI期刊论文,其中通讯论文75篇(期刊IF>10论文60篇),包括Nature Nanotechnology、Nature Electronics、Nature Photonics、PNAS、Nature Communications、Science Advances。

钟晓岚教授,2014年于中国科学院物理研究所获得光学博士学位,2013年4月-2017年5月先后在新加坡国立大学和法国斯特拉斯堡大学超分子科学与工程研究所做博士后研究。2017年6月,经北京航空航天大学“卓越百人”计划加入北航物理学院。发表SCI文章70余篇,包括 Nature Nanotechnology、Angewandte Chemie International Edition、ACS Nano、Nano Energy 等,论文总被引3000余次,H-index29,单篇最高引用超过450次。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41566-024-01462-7