揭秘量子力学:解读量子世界的奇异现象麦克阿瑟与李奇微晚年在回忆录里的中国,恐惧

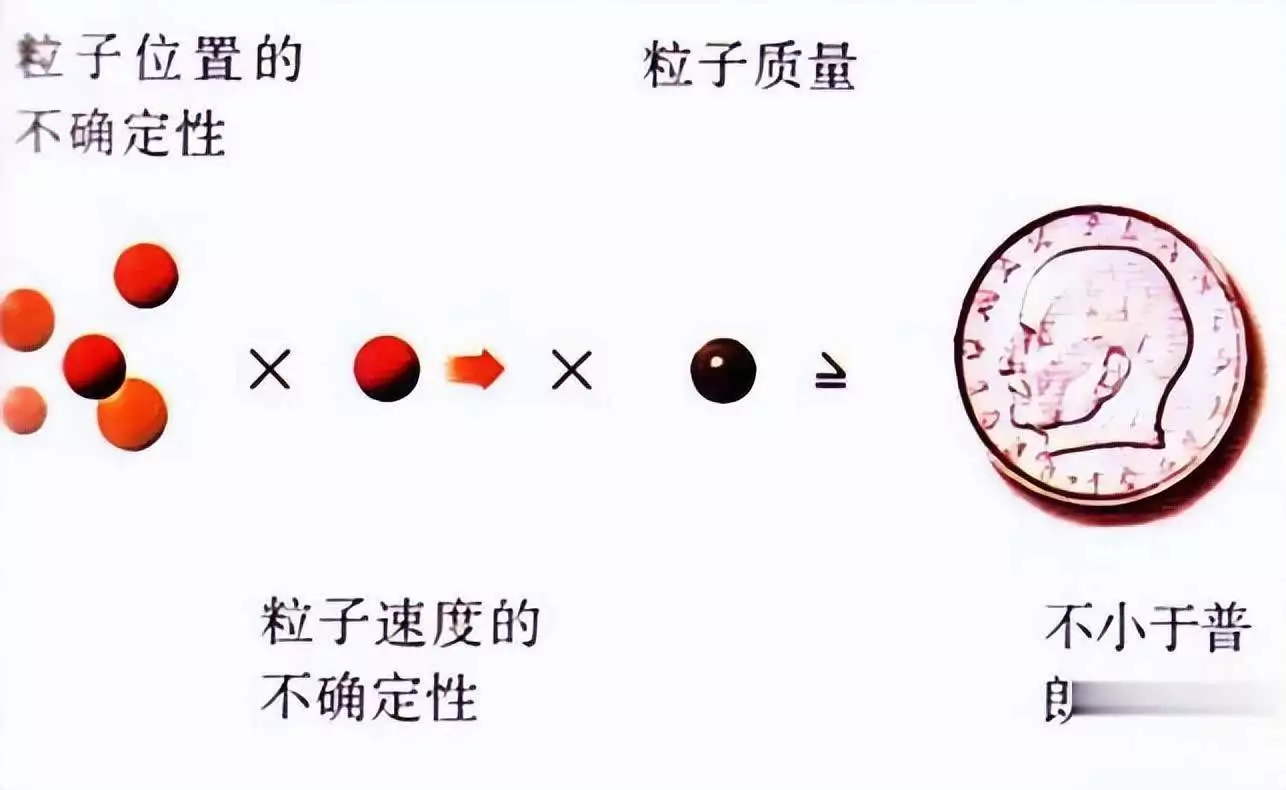

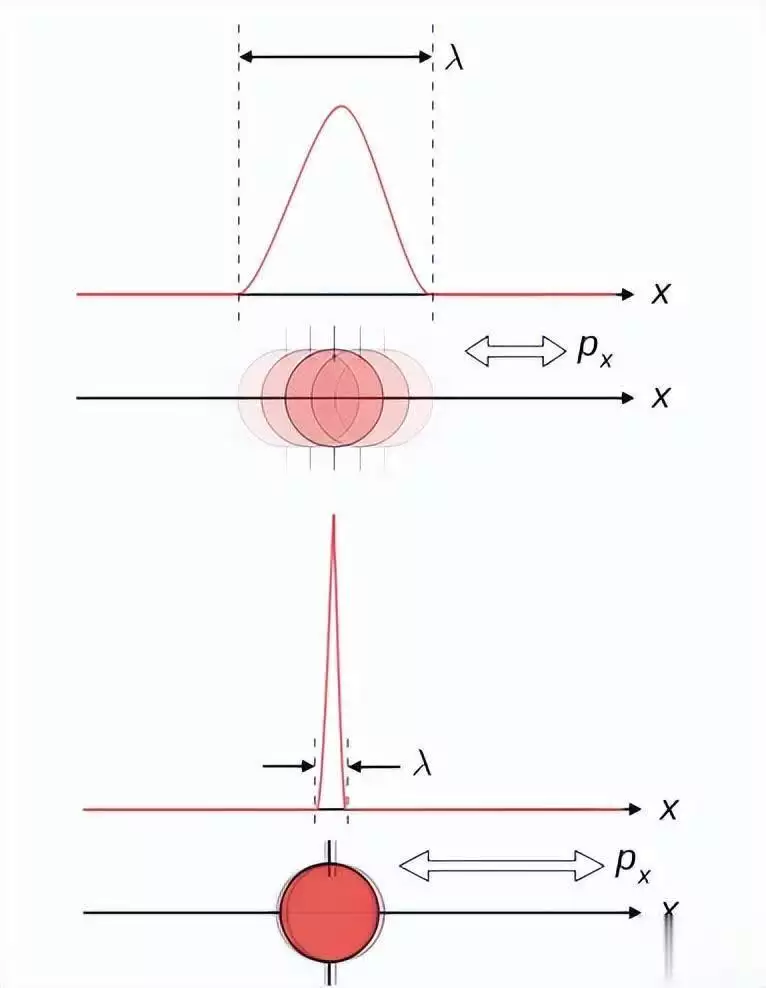

在物理世界的广阔画卷中,量子力学揭示了一个根本性的“不确定性原理”。

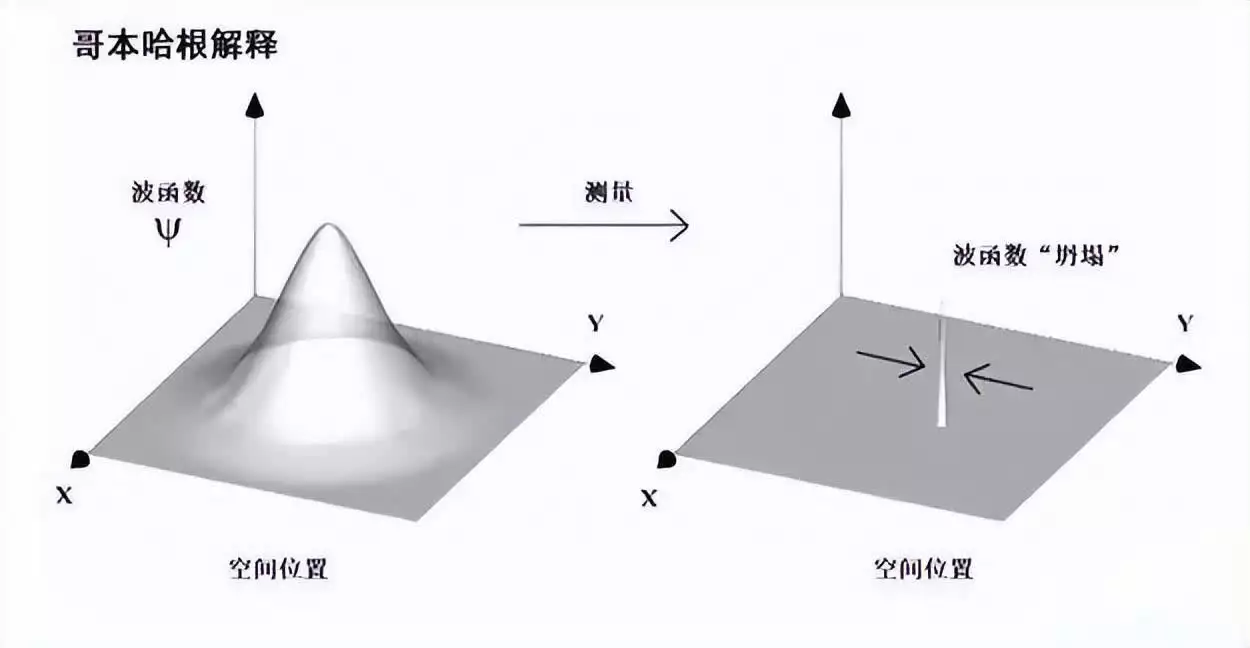

这一原则是自然界的基本法则,它定义了测量精度的极限。与测量设备无关,这意味着任何对系统的测量都会不可避免地干扰该系统本身,导致测量结果出现“不精确”的现象——观察行为本身就改变了系统的状态,从而引发观测结果的不确定性。一切都转化为“观察到的现象”。

自诞生以来,没有哪个理论像量子力学这样引发了如此深远的哲学思考。在其惊人的应用前景中,它始终伴随着激烈的哲学辩论。

对于人类来说,朴素的实在论——这种与我们日常生活经验紧密相连的自然观念,仿佛是一种本能反应。然而,在科学领域,科学家们常常需要面对超出日常经验的奇异现象,他们必须依靠抽象的理论才能合理解释所观察到的现象。是理论赋予了现象意义,而非直接从现象中归纳出理论。因此,实在论的客观性问题变得复杂多变,关于是否存在一个独立于观察者的客观世界成为不可回避的话题。

在量子力学出现之前,科学家们普遍持有两个基本信念:一是自然现象的发生都有其原因和规律,相同条件下总会导致相同的实验结果,这是决定论的因果观念;二是科学理论旨在揭示现象背后客观世界的规律,科学的目标是掌握这些规律并作出预测。

然而,量子力学从根本上挑战了这两个信念。正如波恩所言:“从量子力学的角度来看,对于任何一个具体情况,不存在一个可以用来确定碰撞结果的量;但我们也没有实验证据表明原子具有某种内部特性,足以要求一个确定的碰撞结果……我个人倾向于放弃原子领域的决定论。但这是哲学问题,仅靠物理论证无法得出结论。”

如果物理学家完全接受量子力学波函数的统计诠释,那么科学预言的确定性将被削弱,“就像占卜者一般,我们只能说一些含糊其辞的话,使科学变成一个追求不确定性的事业。”反之,如果我们相信量子力学真实地描述了现象背后的世界,那么这个世界的神秘性质令人难以置信。而若认为量子力学并未描绘现象背后的世界,则将彻底颠覆科学家长久以来坚守的研究传统,这正是量子力学带来的哲学困惑之一。

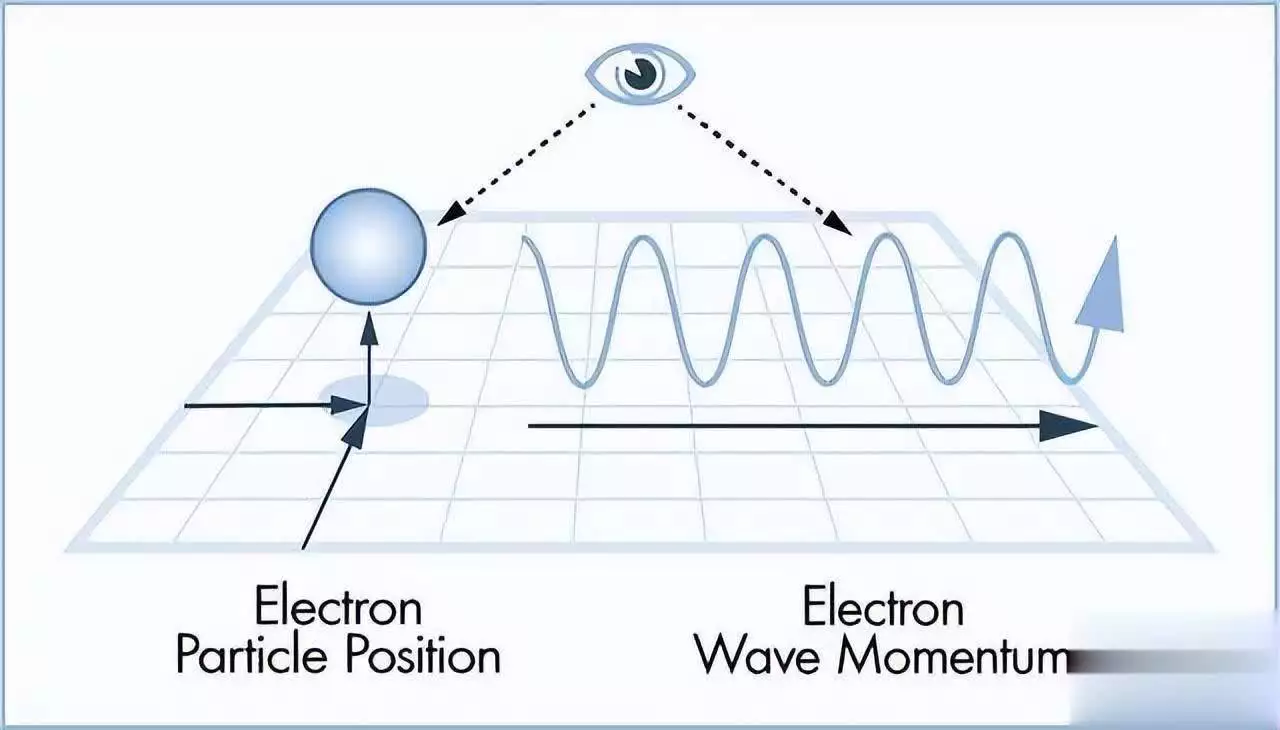

另一个困惑源于量子测量问题。测量结果的概率是数学概念而非物理事实,反映了测量过程中主体与客体之间的互动关系。量子力学探讨的是这种主客体之间的相互关系及其作用。在量子测量中,主客体界限变得模糊,量子力学不再纯粹客观,它还包含了主观因素。“量子力学的建立是以放弃对物理现象的客观诠释以及分辨观察者与被观察者的能力为代价的。”

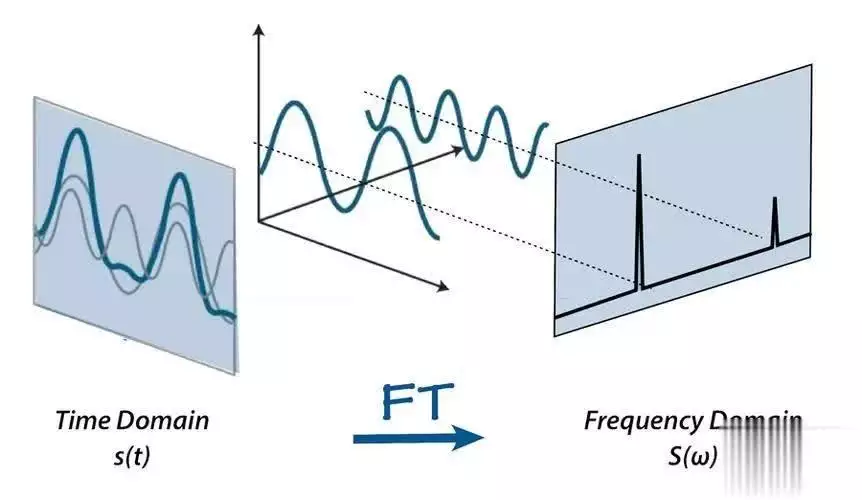

量子力学提醒我们,基于日常经验的理解力无法领悟那些根本无法体验的微观世界。量子领域本质上充满随机性,是一个整体性的存在。微观粒子是抽象空间中的实体,其演变遵循统计性的因果规律。

同时,量子力学似乎还告诉我们,物质的真实性存在于观察行为之中,不存在与我们的精神世界并行的独立客观世界。我们所描绘的物质世界实际上是依赖于我们的精神世界而存在的。量子之间的超距作用体现了生命个体意识活动的重要性,世界的真实性根植于个体生命的感知与理解之中。